1:4-Balun aus Mantelwellendrosseln |

|

Über Mantelwellendrosseln habe ich ich hier schon öfter geäußert. Dabei ging es immer nur um Funkentstörung oder die Frage wie man definiert, das nur das als Antenne wirkt, was auch dafür bestimmt ist. Man kann mit Mantelwellendrosseln aber auch Hochfrequenz-Transformatoren mit hervorragenden Eigenschaften bauen. Anlass für die hier beschriebenen Überlegungen war, dass mir der Balum meiner uralten FD-4 reichlich suspekt erschien. Ich brauchte deshalb einen neuen 1:4-Balun für diese Windom-Antenne. Mantelwellendrosseln genauer betrachtetGewöhnlich denken wir nur über die Grundfunktion einer Mantelwellendrossel nach: Wir wickeln das Antennenkabel usw. ein paar mal durch einen Ferritringkern, damit auf der Außenseite des Kabels keine unsymmetrischen Strome fließen, denn unsymmetrische Wechselströme strahlen elektromagnetische Strahlung ab.

Das bedeutet, genauer betrachtet, aber auch, dass zwischen Eingangs- und Ausgangsseite Spannungen bestehen können, ohne dass wesentliche Ströme fließen. Anders ausgedrückt: Ein- und Ausgang einer Mantelwellendrossel sind potentialfrei. Oder: Man kann die Spannungen von Ein- und Ausgang einfach addieren, als ob das zwei Batterien wären! Das habe ich auf der oben genannten Seite schon einmal beschrieben. Von da stammt auch die Zeichnung rechts. Nach gängiger Nomenklatur werden solche Transformationsglieder nach dem Impedanzverhältnis benannt. Eine Spannungsverdopplung entspricht einer Vervierfachung der Impedanz. Deshalb ist das ein 1:4-Balun. Ein 1:4-Balun für eine Windom-Antenne, Schnellschuss

Meine erste sendetaugliche Kurzwellenantenne war eine Fritzel FD-4. Diese Antenne hing an meinem Elternhaus, bis ich ausflog – und dann 40 Jahre nicht mehr. Erst im Jahr 2022 fand ich wieder eine Verwendung, als NVIS-Antenne in einer Holzwand am Ende des Gartens. Wegen der Umgebung musste ich sie stark kürzen, aber für ein paar 100 km auf 80m oder 40m tut sie gut. Allerdings hat der FD-4-Balun keinen guten Ruf und als Mantelwellendrossel schon erst recht nicht. Aber letztere lässt sich nachrüsten. So entstand der nebenstehende Prototyp eines 1:4-Baluns, Das SWR war gut, also baute ich etwas Praxistaugliches. Die Mantelwelledrossel hatte ich gleich am Anfang auf das Antennenkabel gebaut. Nachdem die Antenne nicht in der Mitte gespeist wird, muss der Speisepunkt mit deutlich Hochfrequenzspannung leben, die wir nicht auf dem Antennenkabel sehen wollen. Die Mantelwellendrossel muss hier also einen höheren Gleichtaktwiderstand haben als bei einem mittengespeisten Dipol. Ich gehe sogar so weit, Maltelwellendrosseln hintereinander zu schalten. Für den Windom-Balun wählte ich ein Konzept, da auf den ersten Blick aufwändiger erscheint: Ich schaltete zwei Mantelwellendrosseln am Eingang parallel und am Ausgang in Serie. Im Gegensatz zur Schaltung von oben funktioniert diese Konstruktion auch weiter noch als Mantelwellendrossel. Eine Windom wird eben nicht im Spannungsknoten gespeist, so dass die Mantelwellendrosseln hier besonders gefordert werden. Ich verwende deshalb zusätzlich noch eine Mantelwellendrossel aus RG-58 auf dem Speisekabel, wie ich sie hier schon vielfach gezeigt habe.

Für meinen Einsatzzweck muss der Balun weder die Zugkraft der Antenne aushalten noch vollständig wasserfest sein. Deshalb habe ich ein Gehäuse aus der Bastelkiste benutzt. Rechts und links werden die beiden Antennenäste angeschlossen. Wäre das Gehäuse dicker gewesen, hätte ich die beiden Ringkerne aufeinander gelegt und so die Verbindungen kürzer machen können. Wie wir noch ehen werden, ist das bei einer NVIS-Antenne für 80m und 40m aber nicht das Problem. Auch hätte ich über die Koaxbuchse noch einen Kondensator einlöten können, der den induktiven Blindanteil kompensiert.

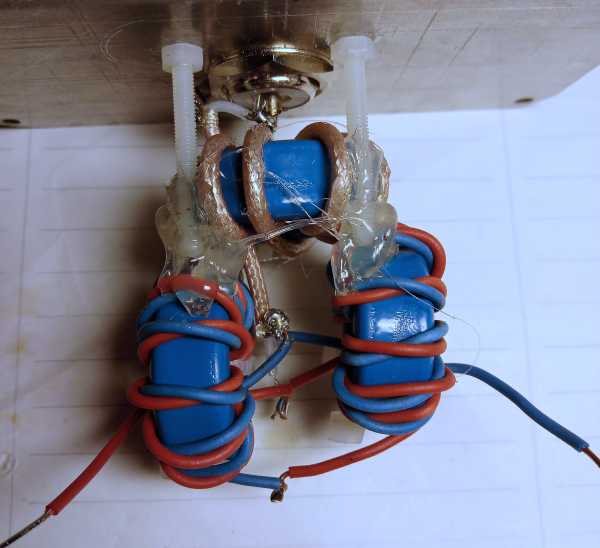

Im Detailbild sieht man die wesentlichen Verbindungen: An der SO-Buchse sind jeweils die roten und die blauen Drähte angeschlossen. Auf der Antennenseite ist der rote Draht der einen Mantelwellendrossel mit dem blauen Draht der anderen verbunden. Auch wenn das Foto erst mal so aussieht, als ob ich da zwei Transformatoren eingebaut hätte: Diese Schaltung funktioniert völlig anders. Bei einem Transformator wandelt man zunächst mit der Primärwicklung elektrische Energie im magnetische Energie um, um den Vorgang in der Sekundärwicklung wieder umzukehren. Dabei kann man das Wicklungsverhältnis ändern und so ein beliebiges Übersetzungsverhältnis erzeugen. So funktionieren auch die ganzen Baluns, die man gewöhnlich für endgespeiste Antennen benutzt. Die beiden Ringkerne haben in diesem Fall aber die Aufgabe, Magnetfelder nach Möglichkeit zu unterdrücken. ich mache mir hier über die Verluste des Ferritmaterials auch keine Gedanken – im Gegenteil: Optimal ist die Mischung aus hohem AL-Wert und geringer Güte des Ferritmaterials, denn so werden Resonanzeffekte wirksam unterdrückt.

(Messmittel: Mini-VNA, Android-App Blue VNA) Ein 1:4-Balun, besser durchdachtMein nächstes Antennenprojekt sollte wieder eine Windom werden, aber für 40/20/10m. Die sollte senkrecht zur ersten und ein paar Meter höher aufgehängt werden. Dafür habe ich meine alte endgespeiste Antenne abgenommen und zerlegt. Der Balun flog komplett raus, der bisherige Draht wurde passend gekürzt. Ins bekannte Balungehäuse von Otto Schubert sollte eine kompakter aufgebaute Variante von oben rein.

Zunächst baute ich die drei Mantelwellendrosseln, wobei ich die jeweiligen Impedanzverhältnisse bedachte:

Diese drei Bauelemente wollte ich jetzt möglichst kompakt zusammenbauen. Nicht nur, damit sie ins Gehäuse überhaupt reinpassen, sondern auch um Streuinduktivitäten zu minimieren. Außerdem wollte ich vermeiden, dass die Streufelder der Ringkerne ernsthaft Wirbelströme im Alublech des Gehäuses erzeugen. Entsprechend habe ich die drei Kerne mit Heißkleber zusammengefügt und den ganzen Aufbau mit Kunststoffschrauben befestigt.

Diese Konstruktion funktioniert so gut, dass sich bis 30 MHz jeder Kompensationskondensator erübrigt. Auf 20m mache ich mit dieser Antenne und 10 W regelmäßg DX-Verbindungen auf 20m mit VarAC. Mit etwa 8 m über Grund hat sie für 20m eine akzeptable Höhe. Für 40m ist sie aber eindeutig zu niedrig, was ich in absehbarer Zeit ändern möchte. Einen Mast in einen schief gewachsenen, sehr elastischen, Baum hineinzubauen ist aber nicht trivial. So höre ich auf 40m nachts QRP-Stationen, die ich nicht erreichen kann. VerweiseIm Internet gibt es zahllose Texte zum Thema. Typischer Suchbegriff: "Guanella balun". Die Bibel zum Thema ist das Buch Transmission Line Transformers von Jerry Sevick (W2FMI, sk), dessen 4. Auflage ich besitze. Die 5. Auflage gibt es z.B. bei Amazon unter dem Titel Sevick's Transmission Line Transformers: Theory and Practice (Electromagnetic Waves). Zwei Warnungen dazu: Das Buch ist sehr teuer und teilweise nur nach einem Ingenieurstudium zu ververstehen. Es gibt aber genug Kochrezepte darin, die man leicht nachbauen kann. Das ist eine Technik, die ausdrücklich funktionieren will. Bislang kam ich stets ans Ziel, wenn ich Material aus der Bastelkiste nahm, oft ohne konkrete technische Daten, und meine bisherigen Erfahrungen nutzte. Das hier gezeigte Beispiel funktionierte auf Anhieb. |

|

Alexander von Obert * http://www.dl4no.de/thema/14-balun.htm Letzte Änderung: 26.08.23 ('besser durchdacht' ergänzt) |